La révolution industrielle bat son plein en 1886. Alors que Louis Pasteur vient de tester avec succès son vaccin contre la rage et qu’Emil Berliner s’apprête à inventer le disque phonographique, l’allemand Carl Benz met au point son Tricyle. Si de nombreux projets analogues ont pu être imaginés avant lui – on pense au fameux Fardier développé par Joseph Cugnot en France à partir de 1770 – c’est bien celui de l’ingénieur allemand qui marque la naissance de l’automobile.

Ce dernier ne soupçonnait probablement pas l’impact que sa trouvaille allait avoir sur l’évolution de nos sociétés modernes, en offrant à l’Homme, un moyen de locomotion qui lui permettrait d’accroître un peu plus encore sa mobilité, près de quatre-vingts ans après l’apparition du train. Une amélioration traduite par Jules Renard en son temps, qui disait à propos du transport ferroviaire : « Le train, l’automobile du pauvre (…) il ne lui manque que de pouvoir aller partout 1. »

Mais si le modernisme a été porté aux nues par certains mouvements tels que le futurisme, instigué par l’italien Filippo Tommaso Marinetti au début du XXème siècle 2, il fut nettement plus vilipendé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En ce sens, la critique du penseur français Jacques Ellul paraît faire autorité, tant il a su sentir à son époque la dynamique prise par nos sociétés qu’il a qualifiées de « techniciennes » au travers de son œuvre sur la technique, étalée entre 1954 et 1988. Par ce terme, il est entendu que ces sociétés aspirent coûte que coûte à l’efficacité maximale en vue de s’auto-accroître et de devenir universelles.

Procéder à une approche ellulienne de l’automobile présente un intérêt incontestable en ce qu’elle révèle la position ambivalente de l’auteur vis-à-vis de la technique, à la fois moyen de libération et d’asservissement de l’individu. A l’échelle automobile, si l’émancipation se traduit par une facilitation de la mobilité et l’impression d’une plus grande liberté chez l’Homme, l’asservissement jaillit dans la non-possession d’une automobile, qui se transforme alors en un véritable handicap, tant dans l’obtention d’un emploi que dans l’accessibilité à certains services par exemple. De même, la soumission à une réglementation toujours plus drastique dans le but illusoire d’atteindre le risque zéro, n’est pas dénuée d’effets substantiels. Une série de fautes mineures peut ainsi occasionner la perte du permis de conduire qui pourra alors fragiliser la situation personnelle ou professionnelle d’une personne.

Ce n’est cependant là qu’un aperçu concret et immédiat de l’interaction entre automobile et technique. De manière sous-jacente, l’automobile ferait finalement l’objet d’un véritable hiatus en étant tout à la fois produit et victime de la société technicienne. Ce sera là le cœur de l’étude menée à travers cet essai.

L’automobile dépasse largement sa simple fonction, puisqu’elle est capable de susciter engouement et fascination chez l’Homme. Un statut mérité tant elle s’emploie à flatter nos sens, sur les routes bucoliques comme dans les artères de nos villes déshumanisées qui tendent à les abolir, se transformant ainsi en repère pour l’individu. L’envolée lyrique d’un 12 cylindres, le râle guttural d’un V8 ou le cri rageur d’un Flat Six ne sont-ils pas de merveilleuses symphonies que leur rareté rende inlassable ? La majestuosité d’une belle anglaise ne répond-elle pas magnifiquement aux lignes acérées ou graciles d’une pétillante italienne ? La suavité des cuirs, des boiseries et des chromes entremêlés à bord de ces mêmes autos ne constituent-t-elles pas autant de réconforts à l’oppression de la ville nauséabonde ? L’automobile, dans son acception la plus noble et malgré son caractère artificiel, rejoint finalement la nature en ce qu’elle demeure, elle aussi, un magnifique vecteur d’émotions. Ce qui renvoie au qualificatif de « nouvelle beauté » que Filippo Tommaso Marinetti aimait lui associer.

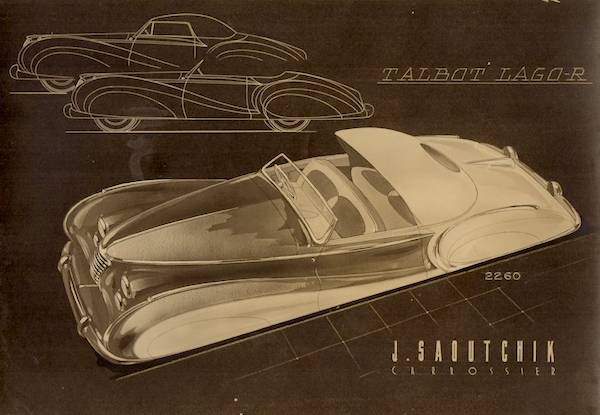

Mais l’automobile, élevée au rang d’art, est aussi une victime en tant que telle de la société technicienne. Son procédé créatif a immédiatement été dévoyé par l’automatisation de sa production. Un processus d’uniformisation et de massification que l’on doit notamment au fordisme, mode de fabrication rationalisé à l’extrême, imaginé par Henry Ford pour son modèle T au début des années 1910. Une voie royale pour mettre l’automobile sur les rails de la société technicienne. Si parallèlement, les grands carrossiers détenaient le pouvoir magnifique d’offrir une singularité artistique à n’importe quel châssis automobile qui passait dans leurs ateliers, la Seconde Guerre mondiale est venue sonner le glas de cet âge d’or. Certains d’entre eux, principalement italiens, tels que Frua, Ghia, Zagato, Vignale, Bertone ou Pininfarina, ont su s’intégrer dans cette ère technicienne en devenant d’influents bureaux de design toujours actuels. D’autres, plutôt français comme Pourtout, Figoni & Falaschi ou Saoutchik, n’ont pas résisté à ce changement, emportant dans leur chute, de prestigieuses maisons telles que Delahaye, Delage, Hispano-Suiza ou Isotta Fraschini, dont la simple évocation suffit à consteller les yeux de tout passionné.

Autre attestation de l’uniformisation automobile en marche, le sort alloué aux prototypes, qui ne voient jamais le jour dans leur état brut. Une frustration, tant pour les dessinateurs idéalistes que pour les esthètes. Hélas, ces œuvres ne répondent en rien au florilège de critères d’efficacité établis par les réglementations de nos sociétés modernes. Il en ressort dès lors, quelques années plus tard, une insipide réinterprétation de ce fantastique travail originel.

L’automobile est également l’illustration parfaite du phénomène faisant de la technique une « puissance sans freins ». La question du carburant est même symptomatique à ce niveau. A partir des chocs pétroliers de 1973 et 1979, les automobiles gloutonnes en essence ont commencé à être pointées du doigt. C’est alors que la sobriété des motorisations à gazole a été considérée comme rédemptrice. Mais c’est sans compter sur le fait que depuis cinq à dix ans, ce sont ces dernières qui sont à leur tour diabolisées, la faute à leurs rejets élevés de particules fines dont le rôle a été mis en évidence dans le déclenchement de cancers des poumons ou de la vessie. S’ensuit la situation absurde dans laquelle l’individu doit reconsidérer les choix qu’on lui a encouragé de faire précédemment alors que dans le même temps, le sport automobile, vitrine technologique par excellence, fait la part belle à ces moteurs mazouts. Peugeot a ainsi largement dominé le Rallye Dakar 2016 avec ses 2008 DKR équipées de blocs diesels. Mais pour contraindre subrepticement l’individu à faire marche arrière, quoi de mieux qu’une intervention étatique promettant diverses primes lors de tout achat d’un véhicule neuf. Un excellent moyen pour entretenir un marché de l’automobile neuve quelque peu en berne depuis un certain nombre d’années. On serait dès lors tenté d’envisager la solution électrique comme salvatrice. Or, à y regarder de plus près, il n’en n’est rien. D’abord longue et couteuse à mettre au point, on se rend surtout compte aujourd’hui que si la consommation d’un véhicule électrique à l’usage est exemplaire, ce dernier pollue plus fortement de manière indirecte qu’une automobile conventionnelle. Sans compter la production d’électricité nécessaire à son fonctionnement, qui provient majoritairement de centrales nucléaires ou thermiques – qui rejettent une grande quantité de gaz carbonique – la fabrication des batteries nécessite quant à elle l’emploi de lithium, de nickel et de platine dont l’extraction est tout, sauf « propre ». Enfin, la question du recyclage de ces batteries présente tout autant de problèmes environnementaux. On se trouve dès lors bien dans la logique de la « fausse bonne solution ».

On ne peut évoquer technique et automobile sans passer par la case sportive. Le sport automobile apparaît particulièrement édifiant puisqu’il est régi par un objectif ultime : la performance et donc l’efficacité. C’est d’ailleurs ce qui l’a enfermé dans une tension mortifère pour l’intérêt qu’il revêt. A l’aune des années 70, le sponsoring – ramification de la publicité, manifestation suprême de nos sociétés consuméristes – envahit le sport automobile. Les nombreux acteurs disposent dès lors de moyens colossaux pour assouvir leur soif d’innovation, facette inaltérable de l’Homme comme l’a prouvé l’Histoire. Il s’agit d’un véritable changement de paradigme. Là où prévalait le pilote, l’homme, le héros, c’est dorénavant la machine qui prend le dessus obligeant ce dernier à s’adapter. Face à cette nouvelle prééminence de l’engin, et malgré les quelques rebellions humaines observables – on pense par exemple, lors de la saison 1969 de Formule 1, aux refus de Graham Hill et de Jochen Rindt de piloter leur Lotus 63 qu’ils estimaient trop dangereuses au vu de leurs performances –, un encadrement de plus en plus strict de la compétition automobile a du être façonné au fil du temps. La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) s’est transmuée en un véritable organe de police, interdisant successivement en Formule 1 les doubles ailerons chers à Brabham et Lotus entre autres, l’aspirateur de la Brabham BT46B en 1978, la technologie aérodynamique de l’effet de sol en 1983 ou encore les trop puissantes motorisations turbocompressées en 1989. De même, en catégorie sport, le circuit des 24 Heures du Mans a du se doter de chicanes au milieu de sa fameuse ligne droite des Hunaudières, afin d’empêcher les voitures les plus rapides de dépasser les 400 km/h comme cela se produisait de plus en plus fréquemment.

Un surplus de règles qui complexifie nettement l’exercice du sport automobile. Une tendance qui se veut plus vive encore aujourd’hui. En effet, à l’heure où la débauche de consommation de ce sport paraît hérétique, les écuries se voient astreintes à la modération dans l’usage de leurs bolides. Les qualités d’un excellent pilote ne sont désormais plus la virtuosité – non pas que ceux actuels soient dépourvus de talent – et la ténacité – pour ne pas dire témérité – mais la régularité et la maîtrise, tant stratégique que technique, de son véhicule. En devant faire corps avec la machine, l’Homme fait l’objet d’une forme de réification.

L’absolutisation de la méthode la plus efficace, trait majeur de la société technicienne, est donc très prégnante dans le secteur de l’automobile moderne. Ce qui n’est pas dénuée d’effets sur l’image des constructeurs. Ces derniers sont animés par une seule fin : satisfaire à la périlleuse équation entre performance, fiabilité et sobriété d’une part et confort, facilité d’usage et prix abordable d’autre part. Ceci peut expliquer le succès insolent des firmes allemandes qui incarnent ce satisfecit. Pour autant, ne pourrions-nous pas considérer l’imperfection technique – en terme de fiabilité ou de finition par exemples – des constructeurs transalpins comme l’équivalent du « supplément d’âme » qu’Henri Bergson 3 estimait nécessaire à l’individu pour pouvoir faire face à la technique ?

Pour conclure, citons Roland Barthes à qui l’on doit l’aphorisme suivant : « Je crois que l’automobile est aujourd’hui l’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques : je veux dire une grande création d’époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s’approprie en elle un objet parfaitement magique 4. »

Une prodigieuse synthèse de l’ambiguïté du positionnement de l’automobile dans nos sociétés, perçue comme un simple moyen, pratique malgré ses contraintes pour les uns et vécue comme l’une des plus belles preuves du génie imaginatif humain pour les autres.

1 – RENARD Jules, Journal de 1905-1910, 1925

2 – MARINETTI Filippo Tommaso, Manifeste du futurisme, 1909

3 – BERGSON Henri, Les Deux Sources de la morale et de la religion, 1932

4 – BARTHES Roland, Mythologies, 1957